概要

福岡県では、県民の皆さんが質の高いがん医療を受けることができるように、その拠点となる医療機関として(2021年4月1日現在)国指定の都道府県がん診療連携拠点病院 2か所、地域がん診療連携拠点病院 20か所、国指定の地域がん診療病院 2か所を整備しています。

以下の項目をクリックすると詳細情報を開きます。

福岡県がん診療連携拠点病院一覧

当院は、地域がん診療連携拠点病院です。拠点病院は、福岡県内を4つのブロックにわけて、2次医療圏のがん診療の拠点として整備されています。

| ブロック | 医療圏 | 病院名 |

|---|---|---|

| 福岡 | 福岡・糸島 | 九州大学病院、九州がんセンター(県拠点)、九州医療センター、福岡大学病院、済生会福岡総合病院、浜の町病院、九州中央病院、原三信病院、福岡赤十字病院、福岡和白病院 |

| 粕屋 | 福岡東医療センター | |

| 筑紫 | 福岡徳洲会病院 | |

| 北九州 | 北九州 | 北九州市医療センター、産業医科大学病院、JCHO九州病院、戸畑共立病院、九州労災病院 |

| 筑後 | 久留米 | 久留米大学病院、聖マリア病院 |

| 八女筑後 | 公立八女総合病院 | |

| 有明 | 大牟田市立病院 | |

| 朝倉 | 朝倉医師会病院 | |

| 筑豊 | 飯塚 | 飯塚病院 |

| 田川 | 社会保険田川病院 |

福岡県では、都道府県がん診療連携拠点病院である九州がんセンターと九州大学病院を中心に、上記22か所の各拠点病院から代表者が集まり、情報共有等を行う「がん診療連携協議会」を開催しています。

詳しい取り組み内容は下記の九州がんセンターホームページをご覧ください。

がん診療連携拠点病院の役割

地域の診療所・一般病院と連携して、専門的な質の高いがん医療や切れ目のない緩和ケアの提供により、がん医療連携体制を構築するとともに、地域の医療機関・医師に対する研修の実施により、がん医療にかかわる医師等の育成に貢献しています。

専門的な質の高いがん医療の提供

- がん患者様の状態に応じた適切な治療(手術・抗がん剤・放射線治療法などの組み合わせ)の提供

- 手術療法、放射線治療、化学療法の提供体制

- 切れ目のない緩和ケアの提供体制

- セカンドオピニオンの提供体制

- 専門的な知識及び技能を有する医師及び医師以外の医療従事者の配置

- 専門的ながん医療を提供するための治療機器等の設置

- 院内がん登録の実施

- 臨床研究・治験の実施

- PDCAサイクルの実施

地域のがん医療連携体制の構築

- クリティカルパス(治療計画)の整備など、他の病院及び診療所との連携協力体制

- がん患者やその家族に対しての情報提供、がん相談支援センターの設置

がん診療に係わる医師等の育成

- 地域の医療従事者を対象とした研修の実施

当院の取り組み

地域がん診療連携拠点病院としての当院の取り組みやがんに関する相談窓口の情報は、下記リーフレットでもご確認いただけます。

PDCAサイクル実施 (診療連携拠点病院運営委員会)

当院では、毎月1回がん診療連携拠点病院運営委員会を開催し、下記のがん診療に関する様々な課題について把握・評価し、改善を行っています。

- がんの医療相談に関すること

- がんの医療連携に関すること

- がんの情報発信・情報提供に関すること

- がん患者の医療支援に関すること

- がんの診療機能や診療実績、地域連携の実績や活動状況に関すること

- その他、がん患者の療養生活の質について把握・評価・改善に関すること

緩和ケア体制

当院では、地域がん診療連携拠点病院として緩和ケア体制の充実に取り組んでいます。

緩和ケア外来

がんに伴うからだやこころの痛み・つらい症状に対して緩和ケアを提供する専門外来を設けています。当院に通院中の患者様だけではなく、他院に通院中の患者様も受診していただけます。

院内がん登録

院内がん登録とは

当院は、福岡県地域がん診療連携拠点病院として、2006年1月から院内がん登録を開始しました。

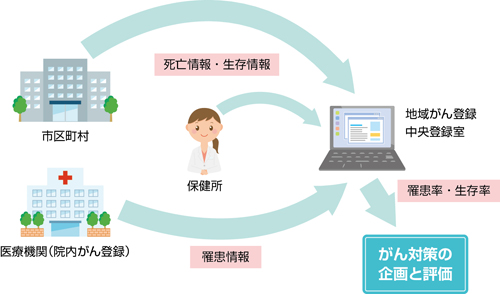

院内がん登録では、がんと診断された患者さんの基礎的なデータを病院として集積し、がん診療の実態を明らかにするしくみです。「がん登録等の推進に関する法律(2013年法律第111号)」では、がん診療に重要な役割を担う施設での努力義務とされています。

院内がん登録は法律に基づき各がん診療連携拠点病院において実施され、毎年、国立がん研究センターに氏名などの個人識別情報を削除した上で提出、全国の病院における診療件数などの集計が報告書として公表されています。

院内がん登録についてお知りになりたい方は、以下のURL「がん情報サービス」をご覧ください。

国立がん研究センターがん情報サービス_院内がん登録について

https://ganjoho.jp/public/institution/registry/hospital.html

国立がん研究センターがん情報サービス_お問い合わせフォーム

https://contact.ganjoho.jp/form/pub/ganjoho/contact

院内がん登録3つのメリット

- 1. 病院ごとの特徴や課題が明らかになり医療の質向上や研究の資料になる

- 2. 国や地方公共団体ががん対策を計画・実施する際の根拠となる

- 3. 集計を使って受診先選択の参考とすることができる

院内がん登録の目的

- 患者さんに医療成績を提供する

- 紹介元に病院の実績と能力を伝える

- がん診療病院として、患者さんや地域のニーズに応えていないところと、さらに充実すべきところ、宣伝が足りないところを発見する

- 何人の患者さんがどのような病態で、どのようにして受診し、どのような医療を受け、どうなったのかを知ることができる

- がん医療の均てん化に関する基礎資料が得ることで、患者さんにその結果を還元する

- 院内がん登録で蓄積した情報を地域がん登録に報告することにより、地域でのがんの発生数を部位別、病期別、年齢別、地区別に把握でき、地域におけるがん対策の立案や評価に利用され、地域住民に利益が還元する

院内がん登録全国収集データの二次利用(オプトアウト)ついて

院内がん登録は、がん登録等の推進に関する法律により、院内がん登録の実施に係る指針に即して行うこととされています。

これらのデータは現在毎年、全国の施設におけるがん医療の実態把握のために、提出元が保持する対応表が無い限り個人が識別できない状態のデータとして国立がん研究センターに提出されていますが、その二次的な利用については拒否の機会が提供されています。

なお、拒否を申し出られた場合でも、何ら不利益を受けることはありません。

詳細については以下の資料をご覧ください。