緩和ケア外来

当院では、2009年9月から緩和ケア外来を開設しています。当院に通院中の患者様だけではなく、他院に通院中の患者様も受診していただけます。

がん患者様・ご家族様を主治医や他の医療関係者とともにサポートしていきます。

対象となる患者様

- 積極的治療を行っているか否かに関わらず、痛みなどの身体症状を緩和したいが、コントロールが困難な患者様

- 基礎疾患があり、身体・精神症状の緩和に使用する薬剤について注意が必要な患者様

- 身体症状のコントロールはできているが、精神症状に対する治療・ケアが必要な患者様

- 将来的に緩和ケアについて知っておきたいと考えられている患者様など

診療情報

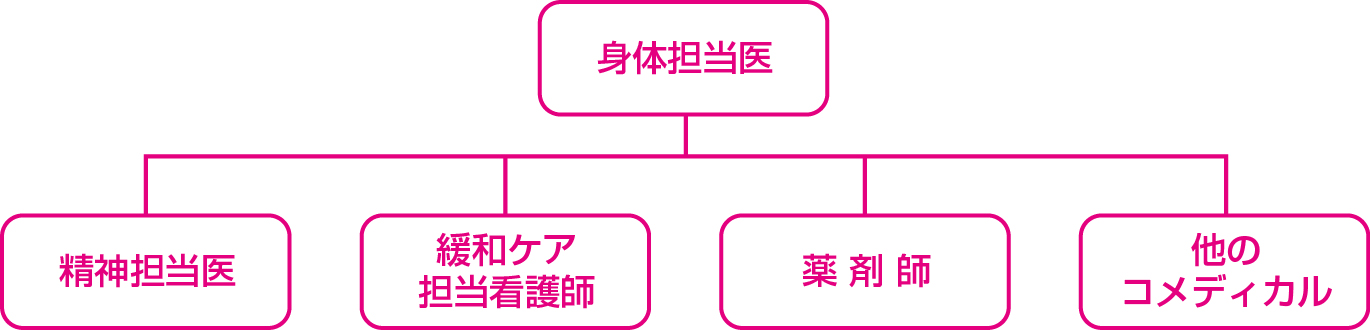

- 診療体制

- 身体担当医の診察後に、必要に応じて他の医療スタッフが対応しています。

- 診療日

- 毎週火曜・木曜 9:00~12:00 完全予約制

- 連絡先

- 092-943-2331 (内線)8184

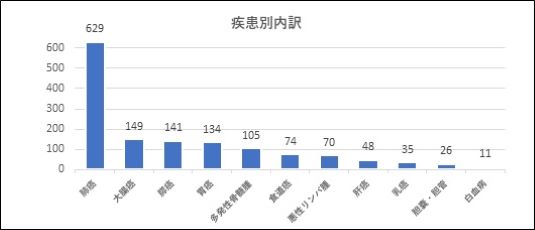

がん患者様が受けるがん医療について

がん患者様が受けるがん医療には大きく分けて「がん自体の治療」と「がんに伴うつらい状態をケアする治療」の2つの分野があります。緩和ケア外来は、がんに伴うつらさを対象とした専門外来です。

「がん」そのものの治療

手術や化学療法などによりがん自体の治療を行う。

がんに伴う「つらさ」を解決する治療

痛みなどの辛い症状、心の問題、療養上の気がかりなことに対して治療を行う。

疼痛緩和のため、神経ブロックや緩和的放射線治療を行うこともあります。

難治性疼痛に対する神経ブロックについて

当院では難治性疼痛に対する神経ブロックを実施しておりません。 神経ブロックにつきましては他の医療機関をご紹介させていただきます。

連携医療機関

連携医療機関以外にもご自宅近くの医療機関をご紹介致します。主治医にご相談ください。

緩和的放射線治療は放射線科の放射線治療をご参照ください。

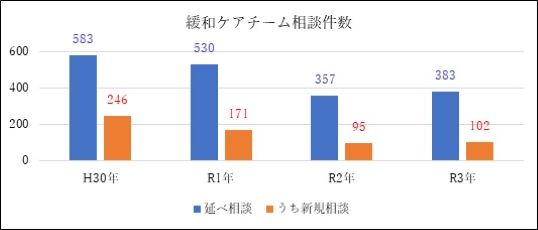

緩和ケアチーム

当院の緩和ケアチームは、医師、看護師、薬剤師、栄養士、作業療法士、社会福祉士など多職種で構成されています。

緩和ケアは、がんと診断されたときからがん治療と一緒に始めるものです。主治医や多職種スタッフと緩和ケアチームが連携して、患者様やご家族の体やこころのつらさの緩和に努めています。

チームメンバー

- 身体症状担当医

- 身体の苦痛症状の緩和を担当

- 精神症状担当医

- 心のケアを担当

- 看護師

- 心のケアや日常生活上のご相談など

- 薬剤師

- 適切な薬物療法のお手伝い

- リハビリテーション

- リラクゼーションや日常生活動作の維持向上など

- 栄養士

- 食事の工夫など

主な対応

- 痛みを中心とした身体症状への対応

- 不安や不眠などの気持ちのつらさなどへの対応

- ご家族の不安など気持ちのつらさへの対応

上記以外のお悩みについても、主治医またはがん相談支援センターへ遠慮なくご相談ください。

チーム回診

毎週月曜・木曜 11:00~12:00

回診日以外は、必要に応じて緩和ケアチームの看護師がお伺いします。私たち職員は、患者様やご家族の皆様ができる限りこれまでと同じような生活が送れるよう、お手伝いします。

チームカンファレンス

毎週水曜日 13:30~14:30

チームでの介入を行っている患者様やご家族について、適切なケアが行われているか情報共有やケアの検討を行っています。

症状や苦痛の緩和に対する当院の取り組み

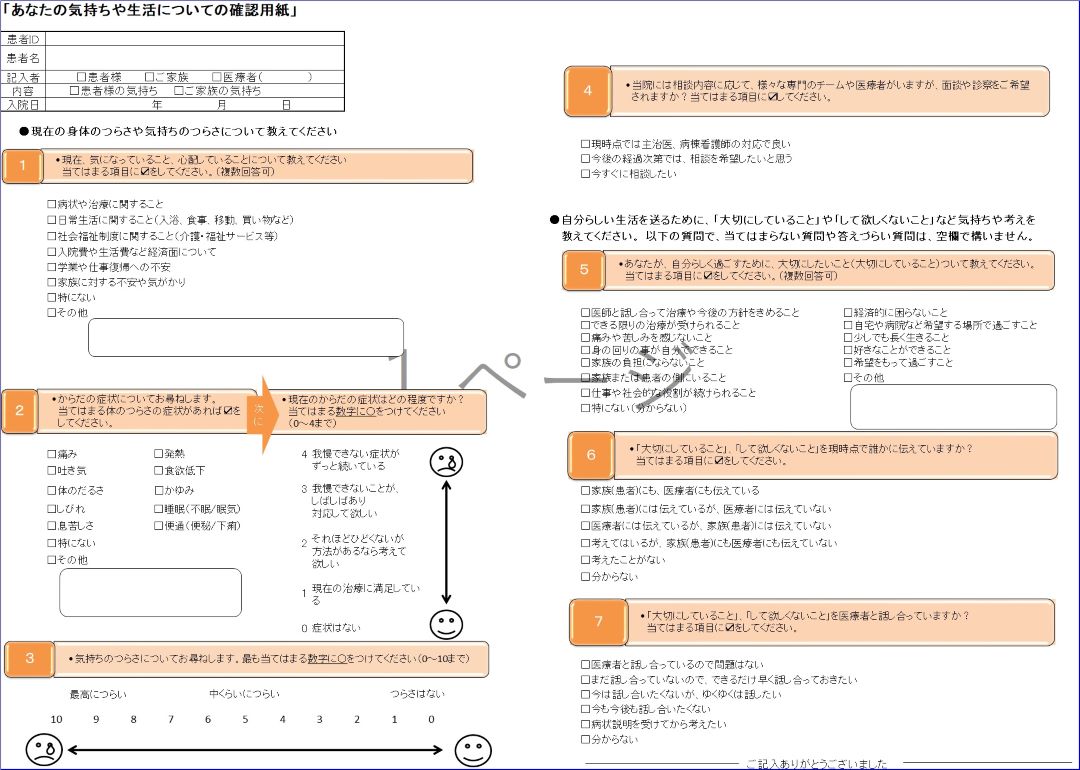

当院では「あなたの気持ちや生活についての確認用紙」を用いて患者様やご家族の体やこころのつらさ、生活の中で大切にしたいことなどを確認しています。

症状や苦痛が強い場合

看護師が症状や苦痛の内容を詳しく確認し、体やこころのつらさが強い場合は、主治医をはじめとする多職種スタッフや緩和ケアチームが協力して苦痛の緩和をはかります。

緩和ケア研修会

緩和ケアについては、国のがん対策推進基本計画(平成30年3月)において、がんその他の特定の疾病(以下「がん等」という。)の診療に携わる全ての医療従事者が緩和ケアについての基本的な知識を習得し、がん等と診断された時から適切に緩和ケアが提供されるようにすることを目的とし、「がん診療に携わる全ての医療従事者が、精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう、基本的な緩和ケアを実施できる体制を構築する」ことが目標とされています。

当院の緩和ケア研修会について

当院では、国の指針に基づいた緩和ケア研修会を年1回開催し1人でも多くの医師が受講できるよう取り組んでいます。

開催状況

- 2009年度

- 院内医師を対象に研修会を開催

- 2010年度~

- 地域でがん診療に関わるすべての医師を対象として開催

研修内容 (一例)

緩和ケアが総合的に実践的に学べる内容となっております。

- がん性疼痛等の身体症状のマネジメント

- 精神症状に対する対処

- がん医療におけるコミュニケーション

- 地域連携

研修会の特徴

この研修会の特徴は一方向性の座学形式ではなく、所定の指導者研修を修了した研修会協力者の指導の下に、日本緩和医療学会が作成したプログラムに沿ってワークショップやロールプレイング等を行います。厚生労働省が実施主体の「e-learning」と、がん診療連携拠点病院等が実施主体の「集合研修」で構成され、双方の修了をもって緩和ケア研修会の修了となります。

国が策定するがん対策推進基本計画では、がん患者の療養生活の維持向上のために、疼痛等の緩和を目的とする医療が早期から適切に行われるようにすることとともに、居宅において、がん患者に対し、がん医療を提供するための連携協力体制を確保することが求められています。

そのために最終的には医療圏の中で緩和ケアを含めたがん診療のネットワーク体制を構築する必要があると思われます。そうした面からも当院で行う緩和ケア研修会に、地域の診療所・病院の先生方にご参加いただくことは顔の見える連携作りの第一歩になるものを考えています。

当院の緩和ケア研修会に関する詳しい日程等は、当ホームページの最新情報に掲載いたします。