部門紹介

病気の診断、重症度の判定、経過観察、治療効果の判定、病気の早期発見や予防のための情報等を医師に提供するのが臨床検査です。

血液・尿・便・痰・穿刺液や手術で取り出された生体組織等の材料を検査する検体検査と、心電図や超音波検査など患者様の身体に対して直接検査を行う生理機能検査に大きく分けられます。

業務案内

業務体制

通常勤務(平日日勤)の他に早出勤務や11時間45分勤務等の変則勤務と休日日勤を設け、更に翌朝までの院内待機者を毎日置くことにより、24時間検査可能な体制を整えています。

- 医師

- 臨床検査科長 1名

- 臨床検査技師

- 臨床検査技師長:1名、副臨床検査技師長:1名、主任臨床検査技師:7名、臨床検査技師:17名(非常勤5名)

- その他

- 検査助手(非常勤):2名、事務助手(非常勤):2名

資格取得状況

認定病理検査技師、認定血液検査技師、認定一般検査技師、細胞検査士、国際細胞検査士

超音波検査士(循環器・血管・体表・消化器)緊急臨床検査士、二級臨床検査士(微生物・循環生理学)各種資格を有する技師が在籍しています。

理念

- 迅速かつ高精度の検査を目指します

- 疾病究明への検査支援体制を目指します

- 学術、技術の研鑽に努めます

- 病院経営に貢献できる検査科を目指します

地域の医療機関の方へ

確実で精度の高い検査情報の迅速な提供に努めています。

検査実績

2024年度

生化学・免疫検査:1,740,433件

血液・一般検査:308,041件

微生物学的検査:54,073件

生理機能検査:40,388件

検査案内

以下の検査名をクリックすると詳細情報を開きます。

一般検査

尿検査

腎臓や膀胱の病気や糖尿病などの病状を把握するための検査です。

定性検査(試験紙法)

尿中のブドウ糖、蛋白、潜血、白血球、ビリルビン、ウロビリノーゲン、PH、比重を検査します。

尿沈渣

尿を遠心分離して沈殿物を顕微鏡で観察し、細菌や白血球、赤血球の有無、また含まれる細胞の種類や状態などを調べます。

便潜血検査

便の中に血液が混じっていないかを調べます。胃や腸からの出血性病変のスクリーニングで、大腸癌の診断の補助となる検査です。

血液検査

血球計数検査

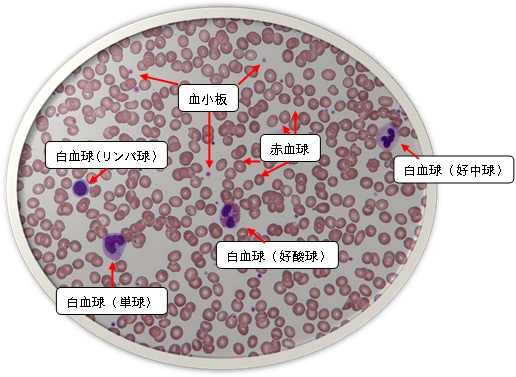

血球成分の、赤血球数(RBC)、白血球数(WBC)、血小板数(PLT)を検査します。白血球は大まかに好中球、リンパ球、単球、好塩基球、好酸球に分けられますが、その種類ごとの数や質を検査します。

末梢血液像検査

血液中の白血球、赤血球、血小板などの血液細胞を顕微鏡で直接観察し、数や質の変化から情報を得る検査です。血液一滴をガラス板に薄く延ばして染色し、顕微鏡で観察します。機器を用いて自動で分析する機器分類と併用して行っています。

凝固・線溶検査

血液中には、出血を止める(血を固まらせる:凝固)成分と、一度固まった血液を溶かす(血液中にできた血栓を溶かす:線溶)成分が含まれており、これらの働きについて検査しています。

生化学検査

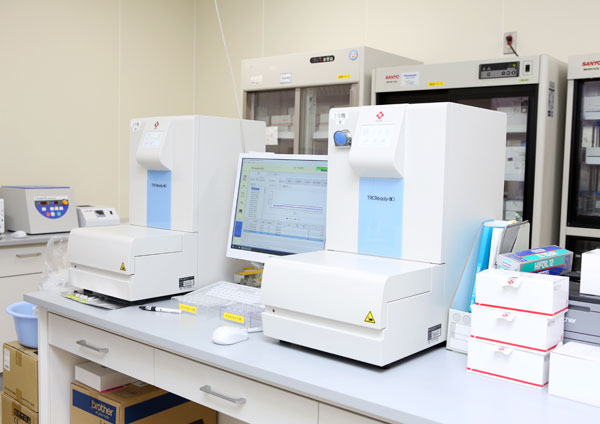

生化学検査

体内の酵素、脂質、含窒素成分、無機物、糖成分などを測定します。採血した血液を凝固させた後、遠心分離して得られた血清をはじめ、尿や胸水、髄液などを対象として自動分析装置で測定します。

一般的な項目として、蛋白、AST、ALT、γ-GTP、ALP、LDH、血糖、HbA1c、コレステロール、中性脂肪、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、鉄、アミラーゼ、電解質などがあります。

免疫検査

免疫検査

感染症や腫瘍マーカーなどの検査を行います。生化学検査と同様、血清や血漿を用いて、自動機器にて測定します。

感染症検査としてHBs抗原、HCV抗体、HIV抗体、梅毒検査など、また腫瘍マーカーとしてCEA、CA19-9、CA15-3、AFPなどを測定しています。

輸血検査

輸血検査

輸血に関する検査と各種血液製剤の管理を行っています。

輸血に関する検査

血液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験(クロスマッチ)などを行っています。

輸血用血液製剤の管理

輸血用血液製剤には、赤血球製剤、血小板製剤、凍結血漿製剤などがあり、これら血液製剤の発注、保管、払い出しなどを行っています。

細菌検査

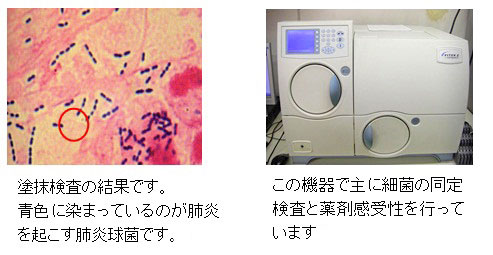

微生物にはウイルス、細菌、真菌、原虫などがいます。細菌検査室では、感染症の原因である原因病原体(肺炎を起こす肺炎球菌、膀胱炎を起こす大腸菌、食中毒を起こすサルモネラ菌、髄膜炎を起こす髄膜炎菌、肺結核を起こす結核菌、院内感染を起こすMRSAなど)を検出し、薬剤感受性試験から有効薬剤を調べ、治療に役立てます。また、院内感染対策として、耐性菌のサーベイランスも行っています。

一般細菌検査

結果は、平均3~4日かかります

塗抹検査

検査材料から標本作製後、染色して顕微鏡で観察し菌の有無と量を調べる検査です。

培養・同定検査

検査材料を培地(菌の発育に必要な栄養が含まれている寒天)に塗って細菌を発育させ、その菌種や菌名を調べる検査です。

薬剤感受性検査

感染症の原因となっている細菌に対し、どの抗生剤が有効かを調べる検査です。

抗酸菌検査

結果は、最終的には2か月かかります

塗抹検査

精度向上のため、集菌法を採用しています。

培養・同定検査

迅速な結果報告のため、液体培地やPCR検査も採用しています。

薬剤感受性検査

迅速な結果報告のため、耐性遺伝子検査を採用しています。

迅速抗原検査

特殊な細菌やウイルスなどは一般的に培養の時間がかかり培養自体も困難ですが、迅速検査では数分から1時間以内で感染の有無が分かり、当日中に治療が可能となります。当院では、以下を迅速検査として行っています。

- A群溶連菌抗原検査

- RSウィルス抗原検査

- アデノウィルス抗原検査

- インフルエンザウイルス抗原検査

- Clostridioides difficile毒素検査

- ロタウィルス抗原検査

- 尿中肺炎球菌抗原検査

- 尿中レジオネラ抗原検査

- ノロウィルス抗原検査

- ヒトメタニューモウィルス抗原検査

- 新型コロナウイルス抗原検査

- マイコプラズマ抗原検査

遺伝子検査

抗酸菌に加え、新型コロナウイルスの遺伝子検査(ウイルスのRNAを増幅させて検出する、PCRと同義の検査)も院内で行っています。

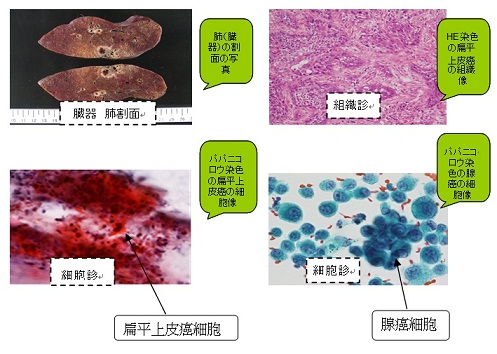

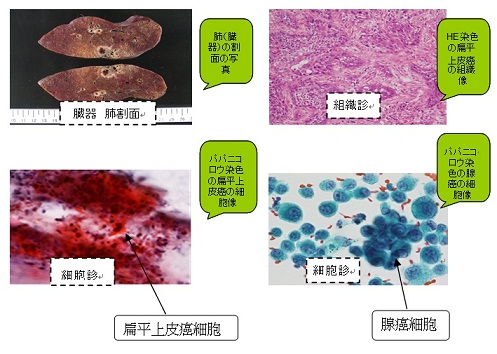

病理・細胞検査

組織診・細胞診

組織診

手術で摘出された臓器や胃カメラ・気管支鏡などで採取された小組織(生検)の標本を作製し、顕微鏡下で採取部位(病変部)の細胞が良性か悪性かを鑑別・診断する検査です。

細胞診

喀痰や尿などに自然に剥離された細胞や気管支擦過,乳腺・甲状腺の穿刺などにより採取された細胞を観察することにより、良性か悪性かを鑑別・診断する検査です。

「組織・細胞像の一例」

免疫組織化学検査

抗体(試薬)を用いて組織標本中の抗原を検出する機器です。様々な種類の抗原がありますが、当院では約80種類を保有しています。

術中迅速組織診

手術中に摘出された検体をすぐに-20℃に凍結させた後、薄切して作成した標本から病理医が迅速に診断して執刀医に報告します。

病理解剖

亡くなられた方の死因究明を目的に行います。得られた所見は、後日臨床医とカンファレンスを行って、診療へフィードバックしています。

生理検査

患者さんの身体に対して検査技師が直接検査を行います。内容によって検査に要する時間は異なります。また、絶食・睡眠等の条件がある場合や予約が必要な項目もあります。

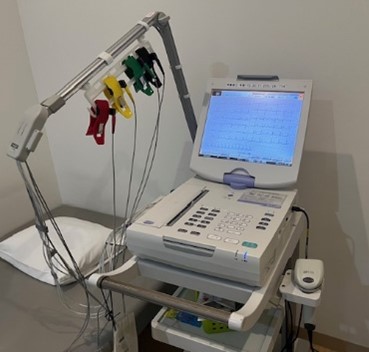

心電図検査

心電図検査は心臓の活動により生じる電気的な信号を検出し、波形として記録します。心筋梗塞や不整脈、狭心症などを調べる検査です。

標準12誘導心電図

ベッド上で胸と手首、足首に電極をつけて安静状態で検査します。

運動負荷心電図

安静時の心電図記録後、専用の自転車をこいで心臓に負荷をかけ、運動によって引き起こされる不整脈や狭心症などを見つける検査です。

24時間心電図

胸部の数箇所に電極を貼り、携帯用記録機を腰に巻いた状態で24時間の心電図を記録します。日常生活内での不整脈や狭心症の出現、無自覚の発作、睡眠中の発作の検出を目的とします。

心電計

呼吸機能検査

肺活量や一秒量などを測定し、肺気腫・喘息などの診断に活用します。正しい検査結果を得るためには検査への患者さんの協力が必要となります。また、喘息の指標となる呼気中のNO(一酸化窒素)濃度を測定する呼気NO濃度検査も行っています。

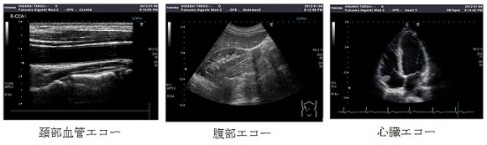

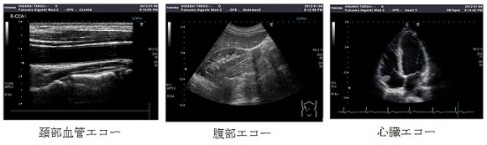

超音波(エコー)検査

超音波を照射してその反射を画像化する、痛みのない安全な検査です。腹腔内・心臓・乳腺・甲状腺・頚部血管などの病変を調べます。

ABI検査(足関節上腕血圧比)・その他

ABI検査(足関節上腕血圧比)

下肢動脈への血流障害や動脈硬化の程度を調べます。末梢動脈の血流評価としてSPP(皮膚潅流圧)検査も行っています。

その他

脳波、睡眠時無呼吸などの検査も行っています。

ABI測定装置

胚培養業務

胚培養業務

当院婦人科にて行われている生殖医療の一環である胚培養業務に、検査科からも技師を派遣して、卵子の保存や管理、精子観察・精液調整、胚細胞の培養と観察などを行っています。