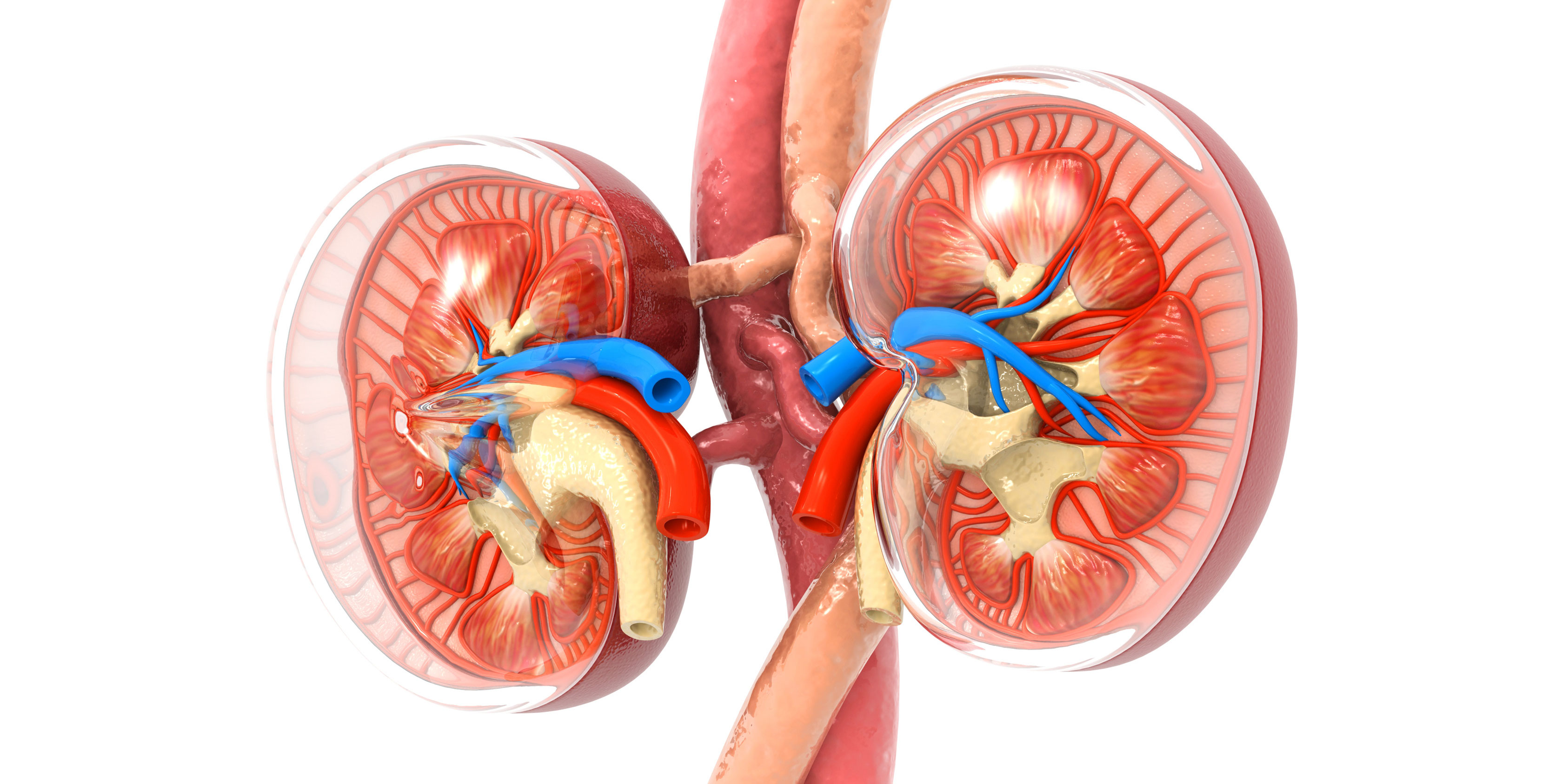

診療科紹介

腎臓内科は、検診でのタンパク尿、eGFR(糸球体ろ過量)の低下から重度腎疾患・急性腎障害の集学的治療・長期透析の合併症まで、地域における腎疾患・透析療法の中核施設として様々な疾患に対応しています。

主な対象疾患

- 腎疾患

- タンパク尿

- eGFR(糸球体ろ過量)の低下

- 慢性腎臓病(CKD)

- 急性腎障害

- ネフローゼ症候群

- 血管炎症候群

- 遺伝性のう胞腎

- 自己免疫疾患に関連した腎疾患

- 電解質異常など

- 透析関連

- 透析療法(血液透析・腹膜透析)の開始

- バスキュラーアクセス(シャント)の作成やトラブル対応

- 経皮的血管拡張術(PTA)

- 二次性副甲状腺機能亢進症

- 腎性貧血など維持透析全般に関するトラブル

診療案内

疾患・治療別情報

以下の疾患・治療名をクリックすると詳細情報を開きます。

診療体制

認定内科医、総合内科専門医含む内科領域を専門とした医師が担当します。腎疾患には腎臓専門医・指導医が、透析療法の問題に対しては透析専門医・指導医が診察を行い、患者さんのご希望に沿ってより良い治療を提供します。腎臓内科全員で緊密に情報交換を行いながら、より良い治療を提供するように心掛けています。

診療方針

- 腎疾患、透析療法、血液浄化療法のあらゆる分野に対応し、軽症・重症を問わず積極的に対応致します。

- 優しく丁寧に診察し、患者さんの考えに寄り添って治療方針を決定します。

- 慢性腎臓病の進行を抑えるために様々な提案を行います。

主な検査・設備

- 腎生検診断

- シャント造影

- 炭酸ガス造影

地域の医療機関の方へ

地域の先生方と緊密に連携を取りながら診療を行っていきます。安定している患者さんについては、日常診療を地域の先生方にお願いすると思いますがよろしくお願いします。軽症・重症問わずお気軽にご相談ください。

認定・指定施設

- 日本腎臓学会 教育施設

- 日本透析医学会 認定施設

診療実績

| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|

| 入院血液透析回数 | 2586回 | 2437回 | 2578回 | 2519回 |

| 透析導入数 | 44名 | 44名 | 40名 | 34名 |

| 腎生検 | 35名 | 28名 | 29名 | 39名 |

| 腎臓内科手術 | 79例 | 98例 | 90例 | 85例 |

| シャントPTA | 54例 | 54例 | 92例 | 119例 |

| 腎臓病相談外来実施回数 | 109件 | 53件 | 62件 | 31件 |

外来担当医表

スタッフと専門領域

腎臓内科

黒木 裕介 くろき ゆうすけ

腎臓内科部長専門分野

- 腎臓内科、透析療法、バスキュラーアクセス

取得資格

- 日本内科学会 総合内科専門医、日本腎臓学会 腎臓専門医・指導医、日本透析医学会 透析専門医・指導医

所属学会

- 日本内科学会 、日本腎臓学会、日本透析医学会

腎臓内科

永江 洋 ながえ ひろし

内科医長(腎内)専門分野

- 腎臓内科

取得資格

- 日本内科学会 認定内科医、日本腎臓学会 腎臓専門医・指導医、日本透析医学会専門医

所属学会

- 日本内科学会・日本腎臓学会・日本透析医学会

腎臓内科

荒瀬 北斗 あらせ ほくと

内科医師(腎内)専門分野

- 腎臓・透析分野

取得資格

- 日本内科学会 認定内科医、日本腎臓学会 腎臓専門医、日本透析医学会 透析専門医

所属学会

- 日本内科学会、日本腎臓学会、日本透析医学会

腎臓内科

橋本 諒司 はしもと りょうじ

腎臓内科医師専門分野

- 腎疾患・透析

所属学会

- 日本内科学会、日本腎臓学会

ひと言

4月より赴任して参りました、腎臓内科の橋本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

腎臓内科

木船 美菜 きふね みな

腎臓内科専攻医専門分野

- 腎疾患

所属学会

- 日本内科学会

ひと言

4月より当院に赴任して参りました腎臓内科の木船と申します。慣れないことも多くご迷惑おかけするかと存じますが、精一杯努めますので、どうぞよろしくお願いいたします。

腎臓内科

片渕 律子 かたふち りつこ

内科医師(腎内)専門分野

- 腎臓内科

取得資格

- 日本内科学会 総合内科専門医、日本腎臓学会 腎臓専門医・指導医、日本透析医学会 透析専門医・指導医

所属学会

- 日本内科学会、日本腎臓学会、国際腎臓学会、日本透析医学会、移植腎臓病理研究会(幹事)、IgA腎症研究会(幹事)